Depuis une dizaine d’années maintenant, un réel engouement naît autour de l’écopâturage, mode de gestion écologique d’espaces verts par des animaux. Permettant de ramener un peu de nature en milieu urbain et de rapprocher l’élevage des villes, cette pratique est cependant encore peu connue. Différence avec écopastoralisme, choix des animaux, bénéfices et limites : découvrez l’écopâturage !

Qu’est-ce que l’écopâturage ?

L’écopâturage est une technique d’entretien d’espace verts par le pâturage d’animaux herbivores. C’est un dérivé du terme pâturage, qui qualifie l’action des animaux lorsqu’ils broutent de l’herbe, notamment sur de la prairie – à la différence du pastoralisme, qui renvoie à une pratique d’élevage où les animaux consomment une végétation semi-naturelle (ex : landes, maquis, marais, alpages…). Les animaux en question sont herbivores, citons par exemple les vaches, moutons, ânes, oies, ou chèvres. Le préfixe “éco” laisse entendre un entretien qualifié d’écologique, voire économique, distinguant ainsi pâturage et “éco” pâturage.

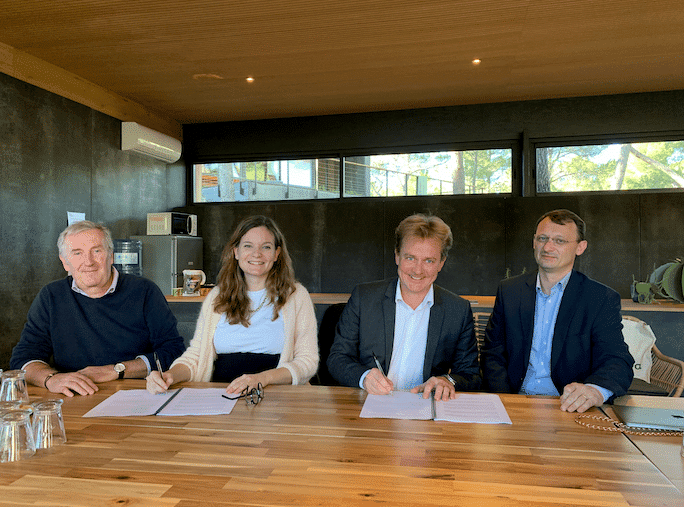

Traditionnellement issu du pâturage extensif (méthode d’élevage qui se distingue par une faible quantité d’animaux à l’hectare), l’écopâturage émerge de nouveau fortement dans les années 1990, comme solution pour entretenir des zones peu fréquentées et difficiles d’accès. La grande majorité des sites en écopâturage recensés à ce jour sont menés par des entreprises prestataires, et émanent d’initiatives locales, à l’échelle de collectivités, communes volontaires, qui choisissent ce mode d’entretien pour leurs parcs, jardins, etc. Il s’agit donc avant tout d’une pratique que l’on retrouve en majorité en milieu urbain.

(Source image : Le Mag des Animaux)

Les avantages de l’écopâturage

Avantages environnementaux et protection de la biodiversité

La dimension environnementale est souvent le premier argument mis en avant lorsque l’on opte pour un entretien d’espace verts grâce à l’écopâturage. Il peut venir répondre à une ou plusieurs problématiques : limitation, voire suppression de l’utilisation de produits phyto pour l’entretien, protection de la biodiversité locale, suppression de plantes invasives…Explications.

Les herbivores vont venir brouter et piétiner les espaces sur lesquels ils se trouvent : par ces deux actions, ils viennent limiter la colonisation de l’espace par les broussailles et buissons, remplacer certaines espèces végétales (notamment invasives) par d’autres espèces, et ce sans avoir recours à des produits chimiques, et favoriser ainsi une flore locale plus riche, plus hétérogène. Leurs déjections, fertilisateurs naturels, viennent enrichir quant à eux les sols, favoriser une biomasse de qualité, ce qui aura ensuite un impact direct sur la réintroduction d’insectes, puis d’oiseaux : on assiste donc à la réapparition d’une faune qui se réapproprie des milieux qu’elle avait désertés.

L’écopâturage permet également de venir réduire les nuisances liées à l’utilisation d’engins motorisés d’entretien, diminuant ainsi le bruit, la pollution olfactive et les émissions locales de gaz à effet de serre.

Enfin, il est important de mentionner le rôle central que joue l’écopâturage dans la réintroduction et la sauvegarde de races locales, parfois en voie de disparition. La période d’après-guerre et les directives agricoles qui étaient alors menées ont fortement contribué à la réduction de races, de diversité et de variétés d’animaux. L’écopâturage entre alors en jeu, en utilisant et mettant en avant les caractéristiques propres et uniques de certaines races, qui les rendent particulièrement adaptées à cette pratique. Le CRAPAL (Conservatoire des Races Animales en Pays de la Loire) illustre ce phénomène positif avec le mouton d’Ouessant, en voie d’extinction dans les années 1970, réintroduit grâce à l’écopâturage – pratique à laquelle il est très compatible grâce à sa petite taille et à sa rusticité. Aujourd’hui, le mouton d’Ouessant n’est plus menacé.

Si les bénéfices environnementaux de l’écopâturage apparaissent nombreux, notons toutefois une limite, le surpâturage. Le surpâturage consiste à mettre, sur une même parcelle, plus d’animaux qu’elle ne peut supporter, sans subir des dommages : les plantes sont vite épuisées par un broutage trop intense ou trop long – affectant alors la biodiversité locale, la qualité du sol et du couvert végétal. (Source image : Le Mag des Animaux)

Avantages économiques de l’écopâturage

La motivation économique de ces projets est également un argument de taille, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’écopâturage représente une opportunité économique pour justifier un projet d’installation agricole en races locales et un diversification des pratiques de l’exploitation. C’est ce que le CRAPAL illustre avec l’exemple du projet Etable Nantaise, qui va utiliser les nouveaux revenus venant de ses prestations d’écopâturage pour répondre aux besoins en animaux de nouveaux éleveurs, porteurs de projets de territoire.

De plus, bien conçu, un projet d’écopâturage doit permettre de réduire la charge de travail pour les gestionnaires d’espaces verts, soit un moindre coût humain. Enfin, lorsqu’un projet est co-réalisé avec un éleveur, les herbivores peuvent être valorisés à travers plusieurs filières (production de viande, lait, laine…) permettant ainsi aux éleveurs exploitants de percevoir une entrée monétaire complémentaire à leur cœur d’activité.

Avantages esthétiques et sociaux

L’écopâturage est un vecteur important de lien social, car il vient apporter un retour de la nature en ville, le rendant très apprécié des riverains. Il permet également de sensibiliser le grand public à une gestion plus durable, plus respectueuse, des espaces verts et urbains – sans mentionner l’attrait et la curiosité naturels que les animaux engendrent chez les passants.

Comment l’écopâturage fonctionne-t-il en pratique ?

Les étapes d’implantation d’un projet d’écopâturage : le choix des animaux

Concernant le choix des animaux, on va tout d’abord choisir l’espèce, puis la race. Le mouton est l’animal le plus choisi en France (41%), viennent ensuite les chèvres (21%), les bovins (19%), puis les équins (15%) (source : Association Nature et Entretien). C’est le milieu, l’environnement, la nature et la taille du terrain ou encore l’objectif du projet, qui permettront de faire ce choix.

Ainsi, on optera pour les chèvres pour des milieux particulièrement embroussaillés, très pentus ou couverts d’arbustes indésirables, pour les moutons pour des prairies à herbes plus basses, des espaces plus plats et étendus. Si le projet d’écopâturage a une portée éducative et esthétique, on pourra choisir les chevaux, alpagas et lamas.

Les races rustiques ou naines, plus méconnues et parfois menacées, sont particulièrement adaptées à l’écopâturage, grâce à leur robustesse et leur adaptabilité à de nombreux terrains. (Source image : Faire à Cheval – exemple d’un projet d’écopâturage équin à Cholet (49))

La surveillance et l’entretien des animaux

Nous notons trois modes possibles de garde des troupeaux :

- L’établissement de clôtures fixes permanentes sur le lieu d’écopâturage. Cette pratique aura un impact direct sur l’utilisation de l’espace par les riverains, limitant directement son accessibilité et segmentant fortement les espaces : ce qui peut être pertinent, car apportant une délimitation claire entre animaux et passants.

- L’installation de clôtures mobiles qui pourront être déplacées selon les besoins.

- Et la garde des animaux par un berger. Dans les espaces où la présence d’animaux est récente et ne va pas toujours de soi, le berger va venir jouer un rôle non seulement de soin du troupeau, mais également pédagogique et va venir jouer un réel rôle de communication et d’information sur la présence du troupeau.

Ces modes de gardes peuvent être combinés ou non lors d’un projet, et dépendent naturellement de ses caractéristiques et objectifs.

Ainsi, il est clair que chaque projet d’écopâturage est unique, et dépend de nombreux facteurs différents. S’il n’est pas simple de généraliser cette pratique encore peu répandue, sa pertinence semble claire et d’actualité, et vient recréer un lien perdu entre nature, animaux, et vie urbaine.

Nos réponses à vos questions

Qu'est-ce que l'écopâturage ?

Il s’agit d’un mode de gestion extensive et écologique des espaces verts via le pâturage d’animaux herbivores. Il peut être mis en œuvre dans des espaces naturels en milieu urbain et péri-urbain. (UNEP, 2017)

Quels types d'animaux sont utilisés pour l'écopâturage ?

Les animaux les plus couramment utilisés pour l’écopâturage sont les moutons, les chèvres, les bovins ou encore les chevaux. Chaque type d’animal est choisi en fonction de la nature de l’espace à entretenir et du type de végétation présente.

Quels sont les avantages de l'écopâturage par rapport à la tonte mécanique ?

L’écopâturage présente plusieurs avantages : il est écologique, réduit les émissions de CO2 en évitant l’utilisation de tondeuses mécaniques, préserve la biodiversité, et est généralement moins coûteux à long terme. De plus, il crée un cadre naturel et peut être attractif pour les habitants des zones concernées.

Est-ce que l'écopâturage est adapté à tous les types d'espaces verts ?

L’écopâturage est particulièrement adapté aux grands espaces verts, aux terrains difficiles d’accès pour les machines (pentes, terrains accidentés), et aux zones protégées où l’utilisation de produits chimiques est interdite. Toutefois, il peut également être mis en place dans des parcs ou des espaces urbains, avec certaines adaptations.

Comment gérer les animaux utilisés pour l'écopâturage ?

Les animaux utilisés dans l’écopâturage nécessitent une gestion régulière pour assurer leur bien-être. Cela inclut des visites vétérinaires, des contrôles alimentaires et une surveillance générale pour s’assurer qu’ils n’endommagent pas l’espace qu’ils entretiennent.

L'écopâturage est-il économique ?

Oui, l’écopâturage peut être plus économique que les méthodes traditionnelles sur le long terme. Il nécessite moins de carburant, moins d’entretien des machines, et contribue à la fertilisation naturelle des sols, ce qui réduit le besoin en engrais.

Quels sont les défis de la mise en place de l'écopâturage ?

Les défis incluent la gestion des animaux (logistique, sécurité, alimentation), la prévention des maladies et parasites, et la protection des animaux contre les conditions météorologiques extrêmes. En milieu urbain, il faut également tenir compte de la sécurité publique et de l’interaction avec les habitants.